DNS Summer Dayとは、どういうイベント?

DNS Summer Day 2025は、日本DNSオペレーターズグループが主催し、DNSに関わるエンジニアや事業者が一堂に会するイベントです。Summerというイベント名からもわかるように、毎年「夏」に行われているイベントです。

今回のプログラムでは、新しいDNSキャッシュサーバー実装の検証結果共有、DNSの運用において便利なツールの紹介(オープンソースの実装を紹介するだけでなく、自身で作成したツールの紹介もあった)、DNSサーバーのチューニングや安定運用に関する話題など、DNSに関する技術的な話題を中心に発表と議論が行われました。

今回のレポートでは、当日参加して、特に気になったセッションをいくつかピックアップしました。また、共同セッションで登壇しましたので、あわせてご紹介したいと思います。

DNSに関する最新情報のアップデート

Protective DNSという仕組み

スポンサーセッション:「NIST 800-81r3で変わるDNSの常識」

DNSに関して、いろいろな切り口で発表が行われましたが、セキュリティーに関する話題で気になったのは、Protective DNS(PDNS)です。

DNSを使った名前解決を行わなければ、インターネット上のWebサイトやサービスを利用することはできません。そのため出口対策として、クライアントが指定するキャッシュDNSサーバー上で不正サイトやサービスへのアクセスをブロックしてしまう、というのがProtective DNSという仕組みです。マルウェアやランサムウェアもDNSを用いた名前解決を利用しているので、効果が高いと感じました。

一方で、この手法は一種のブロッキングとなりますので、社内などの特定の組織内であれば適用可能と思いますが、インターネット全体に適用することは難しいと思います。

ドメイン名のドロップキャッチ

セッション:「ドメイン名のライフサイクルマネジメント

〜ちょっと待てぇい!そのドメイン名どうするん??〜」

一方で「人的なセキュリティー」としては、ドメイン名のドロップキャッチの件が気になりました。イベントなどで一時的に利用するサイトに対して新規にドメイン名を取得し、イベント終了後に更新を行わなかったり、サービス終了により利用していたドメイン名の更新をやめてしまうことで、悪意のある第3者にドメイン名を取得されてしまうことがあります。

その後、第3者に取得されたドメイン名で、フィッシングサイトや海賊版サイトが立ち上げられるというケースがあります。また、一度利用されたいたドメイン名ですので、他のサイトからリンクされていたり、他のサイト内に埋め込まれていたりする可能性があります。

元々ドメイン名を取得した組織は、利用を終了して更新をしなかった場合でも、他者が悪用してしまった場合、インターネット場の利用者が不利益を被ってしまうことが問題です。

当社では、新規にサービスを立ち上げる場合、コーポレートドメイン等のサブドメインとして立ち上げるようにしています。本セッションが指摘するように、万が一の倒産等でドメイン利用終了した場合に伴う発生リスクは、企業として常に意識すべきだと思いました。また、ドメイン利用終了後も、長期的に悪用防止への意識を持ち、定期的に確認を行う必要があり、まだまだ完璧とは言えないと思いました。このようなリスクを多くの方に理解してもらう活動が重要となると感じました。

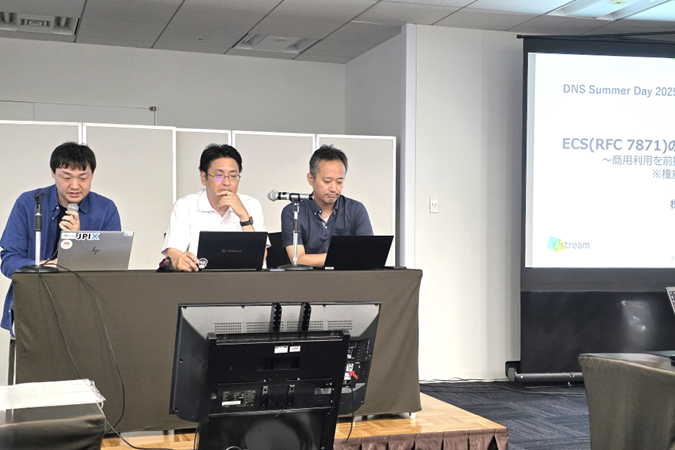

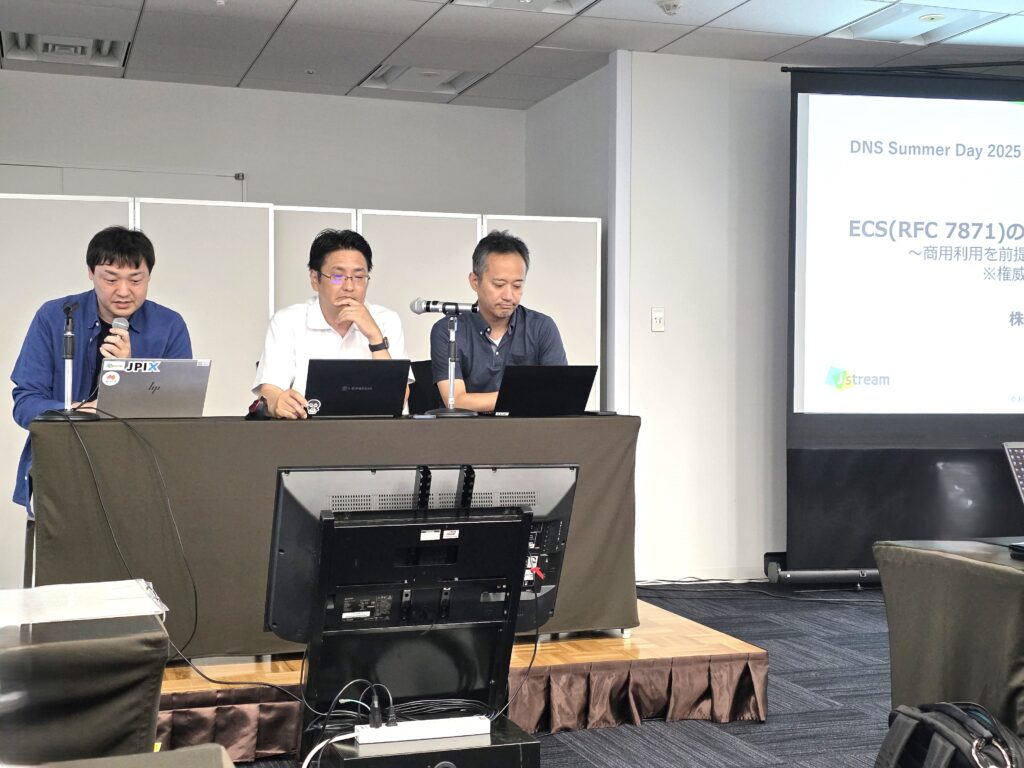

ECS(RFC 7871)の3社共同検証の結果共有としての登壇

私の発表は「ECS(RFC 7871)の3社共同検証の結果共有〜商用利用を前提とした検証結果の共有〜」と題して、株式会社JPIX、KDDI株式会社と株式会社Jストリームの3社で行ったECSの共同検証についてのお話をさせていただきました。

当社としてはCDN事業者としてECSを利用することで、ピアリングの有無や東阪の分散だけでなく、地方でのトラヒック交換がうまくできるようになるのではないかと期待していました。ただ実際にECSを動かすためにはISP側のキャッシュDNSサーバーでECSを有効にしていただく必要があります。その観点でIPoE事業を行っているJPIX社、KDDI社と一緒に検証ができたことは、とても有意義でした。

今回の検証を通して、権威DNSサーバーもキャッシュDNSサーバーも複数の実装を試したため、実装上の違いがあることがわかりました。特にScope Subnetの扱い方がDNSサーバーの実装により異なること。また権威DNSサーバー側で細かいprefixを設定してもキャッシュDNSサーバーが要求してくるprefixよりも細かい情報は利用されないことなど、ECSを設計者の意図通りに動かすためのポイントを中心にお話をしました。

※当日のJストリーム登壇資料は以下よりご覧いただけます。

最後に質疑を通して、キャッシュDNSサーバー側のキャッシュヒットの低下は非常に大きな問題ということがわかりました。また全国ISPにおいても、ECSを導入するメリットが享受できる場面は限られているという意見もあり、実際に全国ISPの方やキャッシュDNSサーバーのアウトソーシングサービスを提供している事業者の方からもコメントをいただき、知見が広がりました。

まとめ

DNS Summer Day 2025に参加して、DNSというインターネットを構成する重要な機能について、集中的に情報を収集できる貴重なイベントだと思いました。ぜひインフラエンジニアの方々は参加されることをお勧めします。

一方自身の発表としては、ECSという、昨今のDNS界隈のトピックスの1つについて、発表することで、現場のエンジニアの方からの意見をいただけたことは非常に良かったと思います。来年も検証の結果をアップデートだったり、ネタを持って参加できるようにがんばりたいと思いました。

【関連情報】

※当日のセッション資料が一部公開されています。