2025年4月に入社した新卒入社ITエンジニア(以下、新人エンジニア)が、配属直後に受講した技術研修レポートを前後編でお届けします。

前編では、2025年度の技術研修の全体像をさくっと。技術研修のラインナップ、難易度・理解度、そして今年から開始した新人Techプレゼンの様子についてご紹介します。

※後編では、受講者インタビューをご紹介します。

技術研修の概要

Jストリームでは、新卒入社社員は、4,5月の2か月間の全社研修を経て、6月より本配属となります。全社自社プロダクト開発を担うプラットフォーム本部(以下、PF本部)では、6月頭に6日間の配属後技術研修を実施しました。

配属後技術研修の目的は、以下です。

1)本部全体視点での必要な技術知識の習得

2)各自が疑問や未学習領域を把握することで、主体的な継続学習とスキルアップを促す

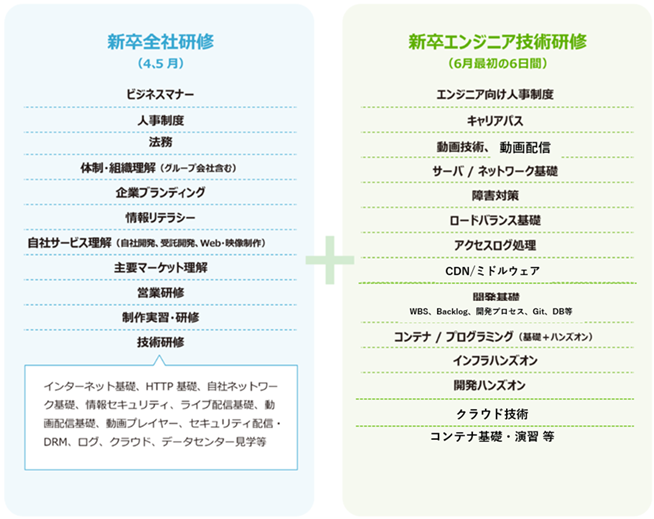

新人エンジニアの皆さんがスムーズなスタートを切れるように、Jストリームらしく、幅広い技術領域について、実践的内容を吟味しています。プログラムは、毎年見直しと改良を加えています。今年のラインアップは、下記でした(図1)。

図1の左側は、2か月間の人事部研修です。右側がPF本部配属の新人エンジニアが6月に受講する、技術研修の内容です(本記事では、右側の技術研修に特化してご紹介します)。

受講する5人は、技術領域でのより深い専門的な内容が並ぶ研修の開始に「やったー!」「待ち遠しかった!!」と前のめりでスタート。講義中は、積極的に質問や確認をしたり、先輩・同期間で臆せずコミュニケーションをとる姿が印象的でした。

講義の難易度、理解度は?

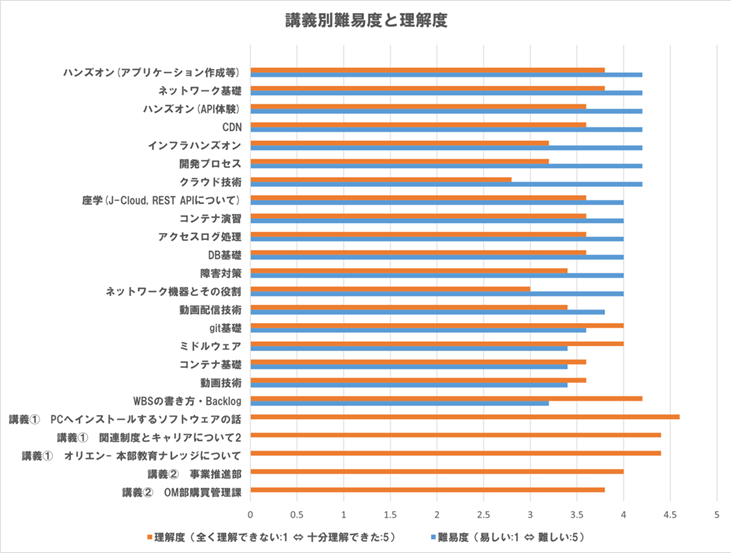

講義別の難易度と理解度は、以下のような結果でした(図2)。配属後の技術研修では、自身の専門領域や所属部署以外の技術知識も学んでもらいますが、難易度は、全体的に高めに設定しています。特に、ハンズオンは難易度高めの反応でした。

これは、担当業務が始まると頻繁には触れられない他の領域についても、本配属開始のタイミングで深く理解してもらうことにより、今後の業務連携もスムーズになるだろうという意図からです。

新人の皆さんから、「ちょっと難しい」という声を聞いて、研修企画側は「狙い通り」と思いました。そして、研修が進むにつれて、「手を動かすことで、理解が進んだ」という声が多く聞かれ、ホッとしました。

研修が変わる、新人が変える:新人技術プレゼンの挑戦

今年の新しい取組みのひとつに、新人技術プレゼンの時間を設けたことがあります。今年の「新人Tech(※後述)」2名には、受講するだけでなく、何かしら技術に関するプレゼンしてもらおう、と「新人Techプレゼン」なる新しい取組みを始めました。

プレゼンしたのは下記2名です。

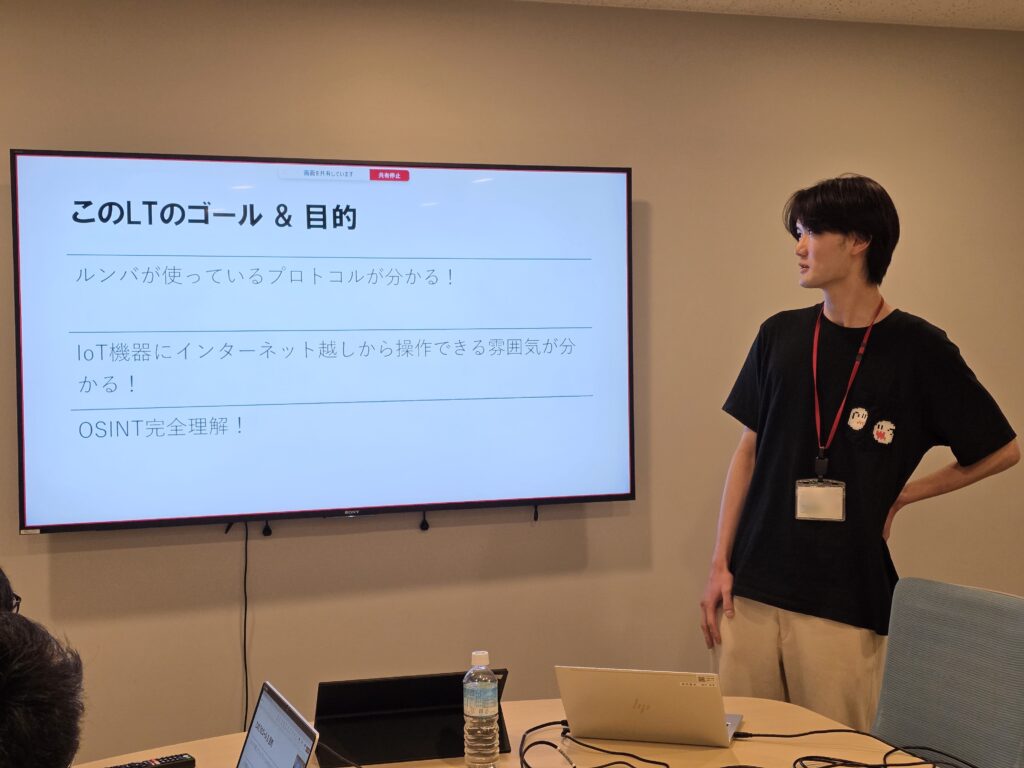

1件目は、Y.K.さん(新人Tech・インフラ)

プレゼンテーマは、「ルンバの通信解析と解析結果からのOSINT」です。

このプレゼンのゴールと目的は、

・ルンバが使っているプロトコルがわかる!

・IoT機器にインターネット越しから操作できる雰囲気がわかる!

・OSINT完全理解!

です。

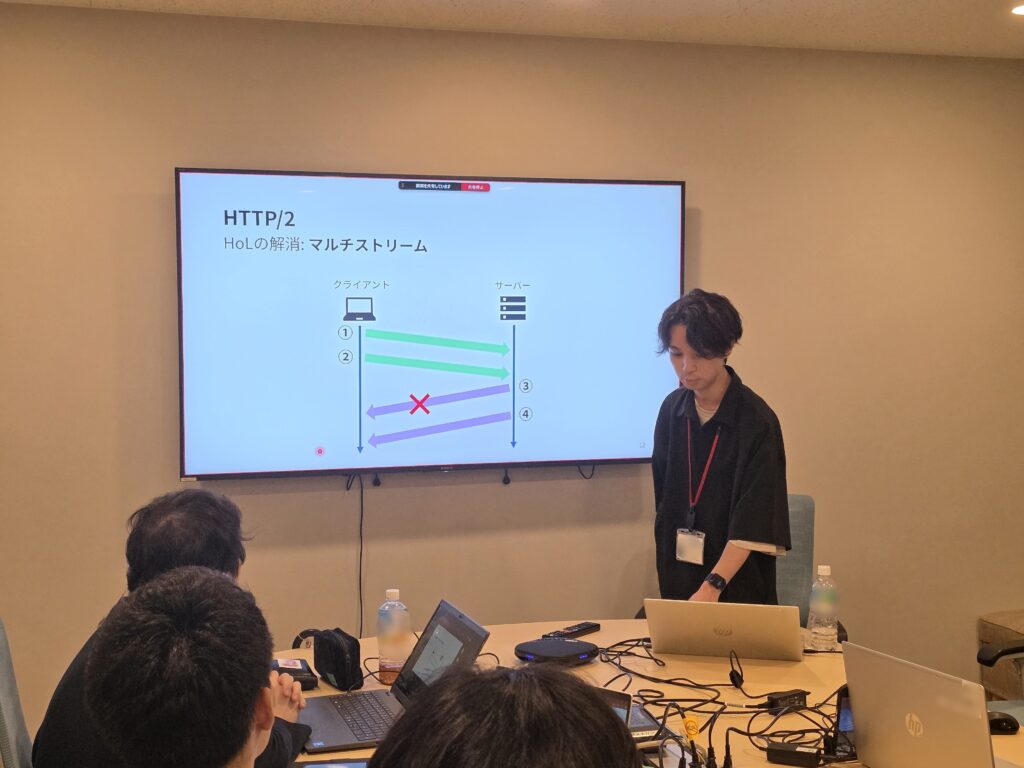

2件目は、T.S.さん(新人Tech・開発)

プレゼンテーマ「QUICとHTTP」です。

「QUICの利点を理解しましょう」というゴール設定で、歴史的背景を含めQUICの特長について、わかりやすく解説してくれました。

新人Techプレゼンは、研修の枠を超え、広くPF本部全体から周知し、先輩社員も参加しみんなで盛り上がりました。ハイブリッド開催でしたが、オフライン会場では、プレゼンをきっかけに終了後も、新人5名各自の専門領域や学生時代に取組んだ技術など、話が尽きませんでした。

新人同期の会話の中では、「発想視点が面白い!」「本質の部分だけをかみ砕いてとてもわかりやすかった」「プレゼンを聞いて、専門性を感じた」「今後も伝統として引き継がれていってほしい」といった声が聞かれました。

※新人Techとは?

Jストリームでは、エンジニアのキャリアとして以下2つがあります。

①さまざまな仕事をこなせるジェネラリストを目指す(全社人事制度)

②技術を極め、高い技術力で組織をけん引するエキスパートを目指す(Tech人事制度)

②の適用者は、通称「Tech」と呼ばれており、2024年度から、新卒採用(新人Tech)でも受け入れています。

以上、前編では技術研修のラインナップ、難易度・理解度、そして今年から開始した新Techプレゼンの様子をご紹介しました。

後編は、受講者インタビューのご紹介です。受講後に感じた「技術知識習得への手ごたえ」「組織について」、教えてもらいました。引き続きご覧ください。

【関連記事】